Revista mensual del sector agrario. Producido por RED MERCOSUR DE NOTICIAS. Suscripción anual (12 ejemplares mensuales) $ 550.-Los Sres. Suscriptores reciben, en su domicilio, todos los meses nuestra revista dentro y fuera del país. Informes: panoramaruralahora@gmail.com Tel.: (011) 15-7080-9540.- Seguinos en Twitter: @PanoramaRural1

Mostrando entradas con la etiqueta Victor Rumbo. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Victor Rumbo. Mostrar todas las entradas

jueves, 18 de abril de 2019

viernes, 5 de abril de 2019

Un 70% de los productores planea inversiones

En el último año y medio se registró un progresivo descenso de las expectativas de los empresarios CREA, aunque aún mantienen niveles superiores a los registrados entre los años 2012 y 2015. Así lo destaca la última encuesta SEA realizada en marzo pasado a una muestra representativa integrada por 1233 empresarios CREA.

En marzo pasado, un 43% de los empresarios consultados consideró que la situación del país estaría mejor dentro de un año (versus un 46% en marzo de 2018), mientras que un porcentaje similar cree que seguirá sin cambios respecto de la actual coyuntura. Esa misma dinámica se repite cuando la consulta indaga acerca de la situación prevista con respecto a la propia empresa en el término de un año.

En la mayor parte de las regiones agrícolas, los rendimientos obtenidos de girasol y sorgo 2018/19 fueron similares o superiores a los planificados, mientras que en el caso de la soja de primera y del maíz temprano también se proyectan, en general, producciones mayores a las presupuestadas.

Sin embargo, apenas un 11% del total de encuestados en marzo manifestó haber tomado coberturas de precios (forwards, futuros y/o opciones) en soja 2018/19, mientras que esa proporción un año atrás era del 21%. El reducido nivel de coberturas podría comprometer los márgenes de aquellas empresas que deban vender toda o parte de su producción de soja de primera para cancelar deudas, abonar gastos corrientes o financiar la próxima campaña fina, entre otros usos.

Los niveles de cobertura de precios de maíz 2018/19 (13%) son, por su parte, similares a los registrados un año atrás (14%). En cuanto al girasol, apenas un 9% de los que respondieron la encuesta indicó haber realizado coberturas (versus 19% un año atrás), un dato preocupante teniendo en cuenta la reducción del precio que registró esta oleaginosa desde el período de cosecha hasta el presente.

Luego de que la sequía experimentada en 2018 restara liquidez a la mayor parte de las empresas agrícolas, este año los buenos rendimientos logrados y previstos en lo que aún falta cosechar permitirían que las necesidades de financiamiento regresasen a los valores históricos recientes.

El porcentaje promedio de los costos de implantación por financiar en la campaña agrícola 2019/20 es del 36%, una cifra inferior a la registrada un año atrás (43%), pero similar a la relevada en 2017 (35%) y 2016 (38%). Sin embargo, vale recordar que las condiciones para acceder al financiamiento en el presente año son sustancialmente diferentes a las vigentes en las últimas campañas.

En lo que respecta a las diferentes realidades regionales, en la zona Norte de Santa Fe –que este año resultó afectada por inundaciones– un 73% de las empresas agrícolas consultadas manifestó que en 2019/20 deberán financiar más del 40% del costo total de implantación, mientras que ese porcentaje es del 58% en Litoral Sur, del 56% en Chaco Santiagueño, del 51% en Córdoba Norte y del 50% en Semiárida (esta última afectada por déficits hídricos)

Un 68% de los empresarios consultados manifestó que realizó o planea efectuar inversiones durante el presente año. Un 30% de los encuestados dijo que prevé cambiar la camioneta (porcentaje similar al registrado un año atrás, pero inferior al 43% relevado en 2018), mientras que esa proporción fue del 22% para renovación de mangas y corrales (versus 25% un año atrás), del 14% para tractores (18%), del 11% para sembradoras (8%), del 6% para pulverizadoras (8%) y del 3% para cosechadoras (igual porcentaje que un año atrás).

Bajan costos por simplificación de trámites a frigoríficos

La Secretaría de Gobierno de Agroindustria advierte que avanza en la simplificación de procedimientos administrativos para la industria frigorífica. Así, comunicó que los establecimientos faenadores que cuenten con sistemas informáticos, podrán llevar los registros volcados en los romaneos oficiales sin necesidad de imprimirlos en formularios prenumerados.

La modalidad será optativa pudiendo las empresas continuar utilizando los sistemas de impresión tradicionales. Quienes opten por la informatización deberán preservar los datos en forma inviolable, listos para ser impresos a simple requerimiento de la autoridad competente mediante alguno de los sistemas disponibles en el mercado, explicaron.

Las empresas continuarán enviando la información de faena al área de Gestión de la Información de la Dirección de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), mediante los sistemas habituales o los que dicha área establezca oportunamente.

Desde la cartera adelantan que esta medida podría permitir aliviar al sector de la carga económica y administrativa que conlleva gestionar el registro y la impresión de los Romaneos, y es posible gracias a la implementación de mecanismos como el Controlador Electrónico de Faena y el Sistema Integral de Faena.

miércoles, 20 de marzo de 2019

El gremio le negó a la láctea Verónica el procedimiento preventivo de crisis

La láctea santafesina Verónica no llegó a un acuerdo con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) y no podrá avanzar, al menos hasta que haya un nuevo encuentro entre las partes, con el procedimiento preventivo de crisis que solicitó hace algunos días.

La empresa -con plantas en Suardi, Classon y Lehmann- empezó en 2015 con irregularidades económicas, derivadas de inversiones en secadoras de leche y envasadoras que no tuvieron el repago que se esperaba y sumado a eso las condiciones climáticas sucesivas hicieron que junto a la falta de buenos precios para los productos, hayan derivado en una ecuación negativa y con una deuda directa con bancos que supera los $1.100 M según publicó el portal Argofy.

El pasado viernes, delegados gremiales mantuvieron una reunión en la que resolvieron negar el inicio del trámite judicial, para evitar mayores perjuicios a los trabajadores. A raíz de eso, Atilra salió públicamente a través de su secretario general, Héctor Ponce, a manifestar esta postura negativa que terminó de confirmarse este lunes.

Vale recordar que el Procedimiento Preventivo de Crisis debe contar con la anuencia del sindicato, permitiendo el achicamiento de la fuerza laboral, recorte de horas, e incluso el despido de personal con el pago de la mitad de las indemnizaciones correspondientes.

Según el mencionado portal, en el encuentro entre las partes la empresa no pudo negar la voluntad de achicar la planta de personal en los próximos dos años. Del mismo modo, no se presentó un balance al día de la firma, sino que se dio un somero detalle financiero, aludiendo a irregularidades que hacen a dos años de pago de salarios en cuotas y mayores complicaciones en tiempos de aguinaldos. Además se remarcó que Verónica tiene un acumulado de deuda en cuanto a aportes sindicales, e incluso previsionales.

La intención es conseguir el PPC sólo para la provincia de Santa Fe, excluyendo del caso a toda la planta de administración y distribución que funciona en la ciudad de Buenos Aires.

Atilra pidió que un próximo encuentro, pactado para el lunes 25, se presenten los papeles de Las Becerras SA, una empresa alternativa a través de la cual se habría desdoblado capital, se habría desfinanciado a Verónica y generado una fuga de capital al exterior.

Entre tanto, se estaría organizando una reunión del Consejo Directivo Nacional de Atilra, para encaminar el reclamo y no se descarta un encuentro en Buenos Aires con los titulares de la empresa.

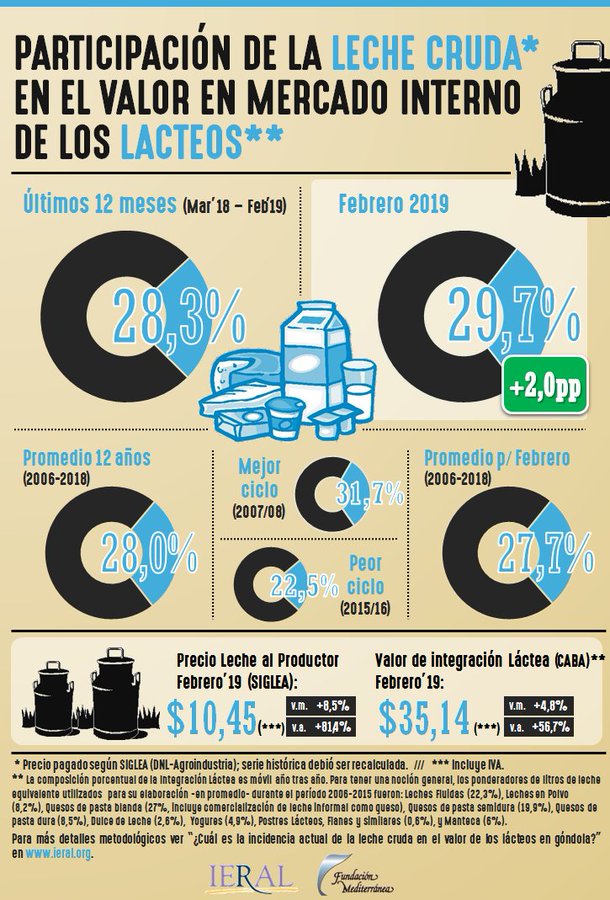

Crisis sin solución: tamberos cobran 81% más que hace un año pero no les alcanza

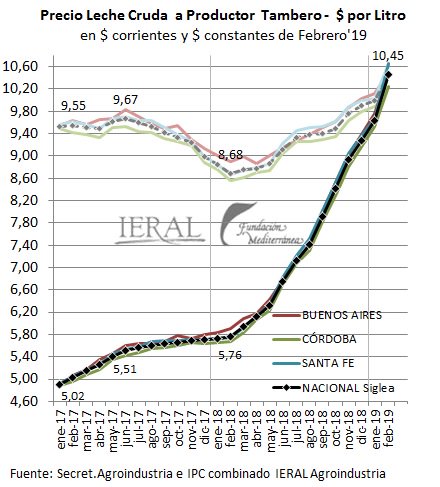

Gracias al fuerte empuje que siguen mostrando las exportaciones de lácteos, que aumentaron 21 por ciento en volumen y 43 por ciento en dólares en enero, el precio de la leche cruda pagado a los tamberos creció ocho por ciento en febrero con respecto al primer mes del año.

El valor promedio para todo el país se ubicó en 10,45 pesos por litro, según los datos que releva mensualmente la Dirección Nacional de Lechería. Es 81 por ciento más que en febrero de 2018.

En dólares, significa 26 centavos, inferior a los 30 centavos que en el sector consideran como el precio base para que la actividad tenga un mínimo de rentabilidad.

Producción

Y si bien el principal factor que eleva los precios son las exportaciones, también influye un fuerte recorte de la oferta de leche.

En febrero, la producción de los tambos se redujo 19 por ciento en relación a enero y 7,3 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado.

En las principales cuencas lecheras de Córdoba la caída interanual fue aún más pronunciada: entre 10 y 20 por ciento.

lunes, 18 de marzo de 2019

Dos de cada tres pesos que ahorró el Gobierno vinieron de retenciones

Las retenciones explicaron dos terceras partes del superávit primario del sector público en los dos primeros meses del año.

En enero-febrero de 2018, hubo un resultado negativo de 16.299 millones de pesos. En tanto, en enero-febrero de 2019 saltó a 23.384 millones de pesos en terreno positivo. Es decir, desde el resultado negativo hubo una mejora de $39.683 millones.

Si se compara enero-febrero de 2018 con igual período de 2019, allí se puede observar que el aporte de las retenciones pasó de 6634 millones de pesos a $32.744 millones, una mejora del 393,6 por ciento.

Vale recordar que en septiembre pasado el Gobierno aplicó retenciones de $4 y $3 por dólar exportado a todos los sectores económicos que venden al exterior. Lo hizo con una previsión de ingresos por más de 280.000 millones de pesos.

Para David Miazzo, economista en jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), “las retenciones explicaron dos terceras partes de esa mejora”, en relación al superávit primario de enero-febrero. Luego remarcó que el agro representó el 80% de los derechos de exportación.

“Gran parte de la mejora nominal fue gracias las retenciones, más que por una caída del gasto nominal. Digo nominal porque en términos reales el gasto sí bajó”, afirmó.

Según el economista, el resto de la mejora fueron las llamadas “rentas de la propiedad”. Son las rentas del Fondo de Garantía de la Anses. También entran allí los intereses de los plazos fijos que tiene el Estado en los bancos públicos.

Si bien las retenciones representaron las dos terceras partes del resultado fiscal primario, llevados los números por sectores el campo aportó el 52% de la mejora del resultado fiscal primario.

viernes, 15 de marzo de 2019

Lavagna: “La economía argentina no se resuelve por la vía del ajuste”

Ayer, en el segundo día de Expoagro, el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz y el economista Roberto Lavagna, visitaron el predio de San Nicolás y brindaron una conferencia de prensa en conjunto, dando cuenta de la alianza política que los reúne.

Al momento de analizar la situación económica del país, Lavagna indicó: “En lugar de vivir hablando de cuánto va a venir del exterior hay que pensar cómo hacemos para que no se vaya lo que se está yendo: el año pasado 20.000 millones de dólares, el anterior 15.000. Hay una palabra que se llama ajuste o una que es crecimiento. Hace meses, o años que lo único que escuchamos es ajuste. Hay que ponerse a hablar de crecimiento y el crecimiento pasa por políticas que movilicen los recursos que hoy están ociosos, disponibles para que el país arranque”.

Para el político, “la economía argentina no se resuelve por la vía del ajuste”. “Hay que sacar del lenguaje y de la intencionalidad de las políticas económicas, al ajuste fiscal. Los problemas fiscales solo se resuelven con crecimiento. Si no, son simplemente algunos ajustes de un rato que terminan después explotando”, opinó.

Además, analizó: “Nos hemos pasado casi tres años discutiendo si los problemas actuales tenían que ver con la gradualidad o con el shock, y esa es una discusión absurda. El camino fue errado”.

Entre las soluciones para reactivar la actividad económica enumeró: “Bajar la presión tributaria, lograr cambios en los sistemas productivos del país para recuperar la productividad, aumentar la demanda, hay que pensar cómo se va a enfrentar el tema de la deuda”.

Para Lavagna, la educación “tiene que volver a manos de la Nación” con ejecución descentralizada, pero consideró que “el país no puede tener educación de primera, de segunda y de tercera como ocurre hoy”.

En materia de seguridad, Lavagna indicó: “Ni la manito flaca ni el gatillo fácil, el puño cerrado para enfrentarse cuando hace falta enfrentarse”.

En cuanto a las retenciones consideró que no es algo que se pueda definir por sí o por no simplemente: “El que contesta esto en frío es un ideólogo o un demagogo porque la retención tiene que ver con un precio y en la economía lo que importa no es un precio sino un conjunto de precios. Dígame cuál va a ser el tipo de cambio, la tasa de interés, el salario, la productividad promedio de la economía. Cuando usted tiene eso, puede contestar en serio sí o no a ese tema”, expresó.

Consultado sobre la entrevista que mantuvo con el conductor de televisión Marcelo Tinelli, Lavagna señaló: “Forma parte de las reuniones con la sociedad civil. Hemos estado reunidos también con Facundo Manes, con Beatriz Sarlo, con Donofrio, con Tinelli, porque la sociedad civil tiene que ser escuchada en este proceso. Los partidos ya no son lo que eran antes cuando el acuerdo de partidos arreglaba todo, en esta situación crítica y con esta voluntad que hay de empezar un proceso distinto, hay que escuchar a la sociedad civil”.

A la hora de hablar del sector agroindustrial, Lifschitz opinó: “Es un sector al que hay que potenciar, hay que darle reglas de juego claras y estables en el tiempo, cosa que no ha ocurrido en estos años, hay que garantizarle el financiamiento para que pueda invertir y generar crecimiento. Es un sector que agrega valor permanentemente, es parte de una gran cadena productiva y es lo que tenemos que movilizar”.

Además, el gobernador santafesino se refirió a la recientemente consolidada alianza político partidaria de Córdoba: “El socialismo de Córdoba junto con el GEN de Córdoba y un sector del radicalismo de esa provincia han decidido integrar un frente junto con el espacio que lidera Schiaretti en lo que se denomina ahora Haciendo Córdoba. Nos parece importante porque va en el camino de la búsqueda de consensos y acuerdos entre dirigentes de distintos partidos políticos en función de un proyecto común. No es solamente pensar en ganar una elección sino pensar en el futuro del país”.

Grobocopatel defendió a Macri: “Pagamos más impuestos, pero contentos”

El empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel reconoció que los productores agropecuarios están “pagando muchísimo más en impuestos de lo que se pagaba durante la gestión de Cristina Kirchner”, pero reiteró su respaldo al gobierno de Mauricio Macri.

“Estamos mal pero contentos, pagamos mucho pero contentos. Entendemos al presidente y el sector lo está acompañando”, sostuvo el presidente del Grupo Los Grobo, que dijo que Macri es “un interlocutor válido”.

Los dichos del empresario se dan un día después de que Macri ratificó en su visita Expoagro que no hay margen para bajar las retenciones, un anuncio que los empresarios del agro esperan desde hace semanas mientras crece el malestar con el Gobierno por la elevada carga fiscal.

En tanto, el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, aseguró que van a “eliminar las retenciones el año que viene”, casi en un pedido directo para que el sector mantenga el apoyo a Macri en las elecciones.

En declaraciones a radio La Red, Grobocopatel garantizó que las liquidaciones de la cosecha se realizará entre abril y junio y “van a ser grandes, una de las más grandes de la historia argentina”. “No va a haber más remedio que vender, porque hay que pagar cuentas, hay que vivir y la opción de ir al banco a pedir créditos es muy caro”, enfatizó.

Según dijo, “lo que hay que vender es un porcentaje sustancial de lo que se va a cosechar. Se calcula que hay un 80% de lo que se recolecta que es para pagar deudas de insumos. El productor va a ir liquidando a medida que va cosechando”. “En los meses entre abril y junio la liquidación va a ser grande. Hay un dato de u$s 27.000 millones, ese es el número que debería ingresar”, estimó.

El empresario indicó además que el productor “sigue animado con vistas a futuro, sigue apostando para producir. Si bien tenemos un montón de tareas por delante y la Argentina puede producir mucho más de lo que lo hace, la realidad es buena”.

viernes, 3 de agosto de 2018

Ventas anticipadas de soja siguen muy enlentecidas

El conflicto comercial entre Estados Unidos y Chinas y las amenazas recíprocas de subas de aranceles, enlenteció aún más las ventas anticipadas de soja de Uruguay.

El broker Fernando Villamil, principal de Agrosur, explicó a El País que la disputa entre ambos países “le generó una incertidumbre muy grande al valor futuro de la soja y un incremento en la volatilidad, lo que hace que tanto compradores como vendedores, estén expectantes y esperen para operar en el mercado”.

El operador agregó que “son muy pocas las ventas anticipadas” porque “los niveles de descuentos que hay generan poca liquidez y una gran incertidumbre de parte de los compradores. Si se resuelve el conflicto, va a subir Chicago y por tanto los vendedores quieren esperar mejores precios para vender”.

A su vez, los compradores, si tienen una variación en el precio futuro, tampoco van a tomar posición. Eso hace que el mercado futuro de soja para el año que viene haya perdido mucha liquidez. “Es otro elemento adicional que enlentece las ventas anticipadas”, afirmó Villamil.

Problema. La guerra comercial entre los gobiernos de Estados Unidos y China, está afectando a todos los productores mundiales de soja y en el Mercosur está el otro gran polo productor de la oleaginosa.

“Afecta directamente el precio de Chicago que es el precio de la soja americana, que es la clásica referencia de la soja mundial porque es el mercado más grande. Si bien es una referencia sobre la que se fijan premios para las sojas de otros destinos, aunque aumenten los premios en otros destinos por tener una demanda de China, no compensa las caídas de precios que tuvo. Estamos afectados en menos grado que la soja americana, pero los productores del Mercosur también han sido afectadas”, explicó el broker de Agrosur.

Mercado. Esta semana, el precio futuro de la oleaginosa subió 3% marcando el máximo en un mes y medio, por la esperanza de que en Estados Unidos y China retomaran las conversaciones y desactivaran su disputa comercial.

Sin embargo, nuevas declaraciones de Trump provocaron que el precio perdiera la mitad de lo que había ganado. El mercado vuelve a mostrar mayor volatilidad.

Por otro lado, las importaciones de soja de la Unión Europea provenientes de Estados Unidos casi se cuadruplicaron al inicio de la nueva campaña comercial, dijo el bloque regional, una semana después de llegar a un acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump para evitar una guerra comercial, según publicó la agencia Reuters. Una portavoz de la Comisión Europea dijo que el aumento se produjo gracias a la fortaleza del mercado y no por una acción concertada por parte del bloque a raíz de un acuerdo transatlántico con Washington para rechazar nuevos aranceles.

Trump dijo que la UE comenzaría a “comprar mucha soja” luego del acuerdo sellado el mes pasado.-

jueves, 2 de agosto de 2018

Soja: calculan en 0,06% del PBI el costo de la baja de las retenciones en 2018 y en 0,13% para 2019

La reducción de las retenciones a la soja generaría al finalizar 2018 una merma de casi $13.000 millones en la recaudación fiscal pero, por el ingreso vía otros impuestos, como el IVA y Ganancias, entre otros, ese monto se achicaría a unos $7000 millones, lo cual demuestra un bajo impacto para el Estado disminuir los derechos de exportación a este cultivo.

En tanto, para 2019 la pérdida en la recaudación fiscal sería de $25.900 millones que, no obstante, terminaría siendo de 15.000 millones de pesos por el efecto de otros impuestos.

Estos datos se desprenden del estudio “El impacto económico de la reducción de los derechos de exportación a la soja”, realizado por Adrián Gutiérrez Cabello y Agustina Ciancio, de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín.

Desde enero pasado, las retenciones a la soja se están reduciendo 0,5% por mes y ya tienen una tasa del 26 por ciento.

“La disminución de las retenciones produce un incremento en el precio interno de la soja, que permite obtener una mayor recaudación por medio de impuestos como el IVA, Débitos y Créditos Bancarios, Ingresos Brutos y Gana este último por el 35% del mencionado ingreso adicional”, precisa el trabajo.

Según los autores, ese incremento en la recaudación fiscal por esos impuestos “permite compensar parcialmente el efecto de la disminución en las alícuotas de los derechos de exportación”. Y agrega: “si se consideran los impactos positivos en los impuestos nacionales y provinciales, la caída en los ingresos tributarios sería de poco más de 7000 millones de pesos”.

Con precios para la soja a julio 2018, el impacto fiscal para este año de la baja de las retenciones es del 0,06% del PBI estimado. En tanto, en 2019 rondaría el 0,13 por ciento del PBI.

“Para que se achique la brecha (fiscal) se tienen que generar puestos de trabajo de servicios agropecuarios y en transporte. Hay que tener en cuenta que tres millones de toneladas generan alrededor de 100.000 viajes adicionales”, dijo Gutiérrez Cabello.

“El desarrollo agroindustrial en las ciudades del interior y las mayores inversiones en semillas, en general, impactan automáticamente en achicar la brecha”, agregó.

Impacto en la economía

El trabajo destaca que, si se excluyen los efectos indirectos que genera la industria sobre la producción de soja, por cada peso que tributa el sector aceitero (sin contabilizar los derechos de exportación) se recaudan cuatro centavos adicionales de forma indirecta en el resto de la economía.

Para los autores del informe, la producción de soja de 2018, “para mantener los ingresos fiscales, debería alcanzar los 57,85 millones de toneladas” (por la sequía, en la última campaña, 2017/2018, se produjeron 36 millones de toneladas).

En tanto, explican que, si se eliminaran los derechos de exportación, si solo con este cultivo se apuntara a mantener los ingresos fiscales la producción debería saltar a 91,3 millones de toneladas. Para este cálculo hicieron un ejercicio de simulación sin considerar que la última campaña estuvo afectada por la sequía.

Agregan, no obstante, que ese volumen de producción requerido podría ser menor si crecen otros cultivos del sector.

“Si se destina a la industria una mayor proporción de soja, los impuestos adicionales que lleva asociado valor agregado permitirían reducir la brecha fiscal ($7000 millones este año) con una menor producción en toneladas”, sostienen en otro tramo del informe.

“El impacto en los precios de la quita de retenciones es relativamente bajo”, destacan en el estudio. Luego evalúan el impacto en los precios internos -en el consumo de aceite- de eliminar por completo las retenciones.

“Suponiendo que solo se consumiera aceite de soja (excluyendo otras variedades como girasol, oliva y maíz) y considerando un incremento del precio de la soja del 30% como consecuencia de la eliminación completa de los derechos de exportación de esta oleaginosa, el impacto en el IPC sería del 0,008%”, precisaron.

El agro mendocino en alerta por los reintegros a las exportaciones

El Estado Nacional tiene que suprimir gastos y la tijera está golpeando de nuevo la puerta de las economías regionales. Sin prisa pero sin pausa, desde Nación ya se lanzó el rumor de que eliminarán los reintegros a las exportaciones, lo que haría que en su conjunto las empresas exportadoras mendocinas dejen de percibir por parte del Estado más de 60 millones de dólares en concepto de reembolso de impuestos que se “exportan”.

Desde la Nación sostienen que tras la devaluación y con el nuevo tipo de cambio, que todos coinciden tanto sector privado como público es mucho más competitivo, las mejoras a los exportadores están dadas y por esa razón las empresas podrían prescindir del beneficio.

Sin embargo, la cuestión no sería tan lineal, ya que tras la devaluación la inflación se aceleró, los precios se están reacomodando rápidamente y los exportadores consideran que, tal como ocurrió en otras oportunidades, la competitividad generada por el tipo de cambio es sólo una ventana en las oportunidades de venta y que rápidamente se perderá.

Cómo funciona el sistema: a grandes rasgos una vez que el exportador liquida las divisas y se hace el cierre del permiso de embarque, en 25 días, la Nación le reintegra al exportador un crédito, que de acuerdo al producto ronda entre el 4% al 6% de la operación, que se deposita en el banco en el que realizó la operación.

En 2017 Mendoza exportó unos 1.350 millones de dólares FOB a 132 destinos. El principal producto que tracciona los envíos al exterior de nuestra provincia es el vino, seguido del ajo, las frutas secas o procesadas, jugos de frutas y hortalizas y el aceite de oliva. Estos productos que concentran más del 70% de las exportaciones, obtienen reintegros que de acuerdo a las características del producto van en el orden del 4% al 6% sobre el valor FOB.

Desde el gobierno provincial se mostraron preocupados por la posible medida. Es que la administración de Cornejo, espera que en este segundo semestre las exportaciones y el turismo se recuperen y con ello que la provincia crezca, “por encima del 0,5% esperado para la Nación”, un plan, no menos que ambicioso, si se recortan los beneficios que reciben los industriales.

Mario Lázaro, directivo en Pro Mendoza, lo explicó sintéticamente: “Por ahora no tenemos confirmación, pero este tipo de medidas van en contra de todo lo que está haciendo la provincia para promover sus productos en el exterior. En reintegros el año pasado en promedio las exportadores de la provincia recibieron unos 60 millones de dólares.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría entre quienes pensaban que en este segundo semestre se iban a poder recuperar mercados. De hecho, el sector vitivinícola, el motor de los envíos al exterior de la provincia, le pidió en marzo durante la Fiesta de la Vendimia, al ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, que aumentará tres puntos los reintegros para mejorar el esquema de competitividad.

“La reducción o eliminación de los reintegros afectaría directamente los márgenes y la rentabilidad de nuestras empresas, sobre todo en la capacidad de invertir en promoción y publicidad. Hoy esa inversión no supera el 6%. Los reintegros al vino están en ese número”, explica Francisco Do Pico, directivo de Bodegas de Argentina y de la Unión Vitivinícola Argentina.

Si bien, Do Pico, consideró que por ahora el gobierno nacional sólo ha dicho que es una medida bajo análisis, agregó: “Creemos que no sería una buena medida. Es importante hoy sostener la producción, especialmente en las economías regionales. En lo que respecta propiamente a nuestro sector, nuestros márgenes son muy finos, 4% en promedio. Cualquier cambio es muy sensible para el negocio”.

Guillermo San Martin, gerente la Asociación de Exportadores de Ajo de Mendoza, sostuvo que “si bien mejoró el tipo de cambio, las distorsiones siguen estando presentes, porque no se mejoró la presión impositiva ni bajaron los costos laborales y de logística. Entonces, esta decisión sólo agravaría el escenario que atraviesa el sector”.

Caber recordar que el ajo, el segundo producto más exportado de Mendoza, viene de dos temporadas con bajos precios, y además con fuerte competencia China en Brasil, prácticamente el único mercado de destino del producto.

“Tratando de no ser agoreros, tal vez sea una medida de las tantas que están en estudio para disminuir el déficit fiscal. Si eso es así, pues la recomendación sería para que las autoridades pertinentes abandonen ese curso y busquen otros caminos, como debe ser la reducción del mal gasto público, en lugar de generar zozobra en los exportadores de nuestra región”, señaló, Mario Bustos Carra, gerente de Cámara de Exportadores de Cuyo.

Para Bustos Carra este tipo de políticas contradice las afirmaciones del Gobierno Nacional. “Hay que fomentar nuestras ventas al exterior, pues es imperativo el ingreso de divisas provenientes de dichas transacciones”, indicó.

“Aguardamos los acontecimientos con la esperanza de que se adopten otro tipo de medidas que no vayan en detrimento de nuestra economía y esperamos los argumentos que los gobiernos provinciales hagan valer ante la Nación”, sentenció el dirigente.

En lo que va del año, el dólar subió 50% respecto al peso. Si bien la devaluación es un estímulo para aumentar las exportaciones, un informe privado destaca que para el 85% de las ventas externas el valor del dólar no es un factor determinante.

Un informe de Radar Consultores sostiene que si bien el actual nivel de tipo de cambio “es mucho más ventajoso para los sectores transables, una condición necesaria para que haya un salto importante en la actividad exportadora es que su nivel sea percibido como sostenible y estable”.

Aquí el problema es que “el contexto inflacionario hace prever que la competitividad lograda en estos meses se irá erosionando gradualmente por el aumento de la inflación”.

Según el economista Martín Alfie, “desarrollar un nuevo negocio de exportación es un proceso complejo que lleva años y puede implicar elevados costos iniciales. Por lo tanto, el salto del tipo de cambio es más que nada una ventana de oportunidad para los sectores que ya están exportando”.

No todos los sectores responden de la misma manera al salto del tipo de cambio. Hay distintas “sensibilidades” dependiendo del tipo de producto y mercado.

Radar postula que las actividades asociados a productos primarios (agro, combustibles y energía y minería), que en 2017 representaron el 54,8% de las exportaciones, tienen “sensibilidad baja” y que su evolución está más vinculada a cuestiones climáticas y a inversiones de largo plazo.

Con “sensibilidad media” aparecen las economías regionales, la cadena frutihortícola, los productos cárnicos y lácteos, las exportaciones industriales a Brasil, los productos marítimos, el cuero y algunas manufacturas industriales como la petroquímica y la química Inorgánica.

Representan el 30,8% del total de lo exportado y están condicionados a lo que ocurra con la economía brasileña, hoy en medio de una desaceleración, y a la capacidad productiva.

Los de “sensibilidad alta” son aquellos que pueden aumentar su producción sin grandes inversiones, tienen desarrollado del canal comercial y cuentan con varios mercados abiertos. En 2017 representaron el 14,4% de las exportaciones totales.

Alquiler de campos : Negocios y manejo que aumentan el riesgo

Hay una alta proporción de la superficie agrícola argentina bajo alquiler, y de esa proporción un gran porcentaje son contratos anuales, que para ser negociados no contemplan condiciones de rotación ni precios techo de alquiler.

Hay una alta proporción de la superficie agrícola argentina bajo alquiler, y de esa proporción un gran porcentaje son contratos anuales, que para ser negociados no contemplan condiciones de rotación ni precios techo de alquiler. Alguno de los problemas que traen este tipo de negociaciones, se visualizan en el manejo agronómico de lotes, que vienen mal cuidados en lo que a malezas se refiere, mostrando un uso inadecuado o deficiente de herbicidas, con las consecuencias que esto genera en el siguiente ciclo productivo.

Sabemos que en los últimos años el problema de malezas resistentes a herbicidas de amplio espectro, ha sido uno de los desafíos más grandes, y aún se sigue en la búsqueda de fórmulas adecuadas para controlar los problemas de malezas a campo.

Veamos que el costo de herbicidas podría representar entre el 30 y 40% de los costos de implantación de una soja de primera, y podría alcanzar el 50% o más, en caso de lotes complicados. Pero el problema no termina con el costo, que desde ya reduce el margen bruto potencial, sino que además, hay que considerar la eficacia de las aplicaciones, eliminando total o parcialmente las malezas, lo que repercutirá en mayores o menores rendimientos potenciales.

Así tenemos una serie de situaciones problemáticas, que se presentan con diferente caratula, de malezas resistentes, con el impacto de mayores costos de implantación, y pérdida de rendimientos potenciales.

Analicemos más de cerca la soja de primera, donde se presentan tres situaciones problemáticas más frecuentes, una es el complejo de gramíneas resistentes, otra Yuyo Colorado resistente, y otra Rama Negra resistente. Hemos simulado seis márgenes brutos para un lote con potencial productivo de 40 qq/ha de soja. Cada alternativa se ensaya para campo propio y campo alquilado, cuyo costo de alquiler se presupuesta en 16 qq/ha de soja.

El margen bruto por hectárea de un lote manejado normalmente, que resulta en U$S 677/Ha para campo propio, y U$S 213/Ha para campo alquilado. Se observa en las tres siguientes alternativas, como el margen disminuye con aplicaciones extra por presencia de Gramíneas resistentes, o de Yuyo Colorado o de Rama Negra, con diferente impacto en campo propio y alquilado.

Estas alternativas ensayadas, no contemplan un mal uso de herbicidas, o una aplicación poco eficiente de los mismos, sino solo el costo extra, y suponen una respuesta que permite conservar los rendimientos potenciales del lote. Pero en realidad, lo más común ante un lote infestado de malezas resistentes, es que los controles no sean del todo efectivos, y que los potenciales de rendimiento se vean mermados, así es que simulamos también un margen sin aplicaciones extra, pero con una merma de rendimiento del 20%. Vemos cómo afecta el margen sensiblemente, y en el caso del campo alquilado, lo deja muy cerca de cero, con el riesgo de volverse negativo ante por ejemplo la necesidad de una aplicación extra de herbicida.

Por último, sabiendo que además de costos y rendimientos, los precios de venta juegan un rol protagónico, al precio de venta tomado para el margen, se le redujo un 20%, y vemos la merma de los márgenes, donde se observa mayor tolerancia en campo alquilado, respecto de la merma de rendimiento.

Si hacemos la misma simulación para un maíz con potencial de rendimiento de 100 qq/ha, considerando que son las gramíneas resistentes las que mayores problemas causan a este cultivo, tenemos los siguientes márgenes, en campo propio y alquilado, considerando también el costo de alquiler de 16 qq/ha de soja, y un recorte de rendimiento del 20% y del precio del 20%.

Vemos que en campo alquilado, la merma de precio afecta más que la de rendimiento, pero sin embargo, una combinación de merma de rendimientos y mayores costos de protección, afectarían sensiblemente los márgenes potenciales de campos en alquiler.

Conclusiones: Tener mayores costos de implantación por malezas resistentes, es uno de los problemas más comunes, y, como dijimos al principio, se hace más frecuente en lotes cuya continuidad en los alquileres de renovación anual se ha instalado hace tiempo.

Esta problemática se agrava a medida que avanzan las campañas, cuando las soluciones de fondo no son encontradas, complicando lotes de buenos a regulares y de regulares a malos. Esto genera sistemas más frágiles y agrega riesgo productivo, estrechando márgenes para quien produce.

Por cuestiones de negocios muchas veces se apuesta por elevar la escala de producción, pero debemos ponernos a pensar cual es el riesgo que estamos dispuestos a asumir a la hora de tomar un campo en alquiler, dado que los potenciales de rendimiento pueden ser muy buenos, pero las condiciones en las que viene de un manejo anterior, puede mermar esos potenciales sensiblemente, y con esto ponernos en una delgada línea de márgenes, que nos deje en rojo a la vuelta de una aplicación extra para el control de malezas.

BASF cerró la adquisición de negocios de Bayer por más de u$s8.800 millones

El grupo químico alemán BASF cerró la adquisición de los negocios de productos fitosanitarios, de biotecnología y la granja digital de Bayer, desinversiones necesarias para que el fabricante de la aspirina pueda adquirir Monsanto.

BASF informó de que la compra de estos negocios y activos marca su entrada en el negocio de semillas, herbicidas no selectivos y tratamientos de semillas.

El grupo BASF firmó acuerdos en octubre del 2017 y abril del 2018 para adquirir negocios y activos que Bayer tenía que desinvertir para evitar solapamientos y poder adquirir al fabricante estadounidense de transgénicos Monsanto.

BASF ha pagado 7.600 millones de euros (alrededor de u$s8.800 millones) en metálico por estos negocios y activos, con los que se traspasarán también 4.500 empleados.

La desinversión comprende todo el negocio de semillas de hortalizas, algunos tratamientos para semillas, la plataforma de investigación para híbridos de trigo y herbicidas basados en el glifosato en Europa, que se aplican en el área industrial.

También el traspaso de tres proyectos de investigación en el área de herbicidas y la granja digital de Bayer, que tendrá una licencia para determinadas aplicaciones de esta granja digital.

BASF se hace también con el negocio de glufosinato de amonio, que es un herbicida, y las actividades con algunas semillas.

Estas transacciones se han completado ya, excepto para el negocio de semillas de hortalizas que se cerrará a mediados de agosto.

El precio está sujeto a ciertos ajustes al cierre de la operación.

Mientras define su venta, SanCor lanza la primera leche sin lactosa

La cooperativa láctea SanCor lanzó ayer al mercado la que presentó como la primera leche sin lactosa del mercado argentino. Se trata de la nueva leche fluida parcialmente descremada, 0% lactosa. “La nueva leche 0% lactosa es rica y nutritiva, mantiene intactos el calcio, las proteínas, las vitaminas y minerales de la leche común y está recomendada para personas que tienen algún tipo de intolerancia a la lactosa, ya que contribuye a hacer más fácil la digestión. También pueden consumirla personas sin intolerancia”, destacó la compañía en un comunicado. La misma llega en envases Tetra Brik de un litro, ubicándose dentro de las “principales tendencias de alimentación desarrolladas por la industria láctea mundial”.

La cooperativa suma así un nuevo producto en medio de las negociaciones con Adecoagro para su venta, actualmente demoradas por la volatilidad económica. Tal como destacaron fuentes cercanas a la compañía, la dificultad de acceder a créditos internacionales está retrasando el acuerdo, y hasta se analiza proceder a una oferta “parcial” por determinados activos, y no una integral como era la intención inicial. “No hay sin embargo ninguna notificación formal”, contaron. Además, agregaron que la compañía ya cumplió con el “Plan SanCor”, que incluía la venta de activos (se vendieron 3 de 4 plantas), la reducción del 50% del personal (hasta 2700 empleados), y la concreción del APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial). Actualmente, procesa algo más de 1 millón de litros de leche diarios.

La liquidación de agrodólares aumentó 21% y llegó a los u$s2701 M

En julio, el mes en que el dólar logró estabilizarse y hasta bajó un 5%, no fue solo el aporte de los u$s100 millones diarios de los fondos del FMI los que ayudaron a engordar la oferta. Las cerealeras liquidaron u$s2.701 millones durante el mes pasado, lo que representó un incremento de 21% en comparación con las cifras de un año atrás, según los datos que difundieron este miércoles la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Así, el monto liquidado desde comienzos de año ascendió a u$s14.269 millones, lo que significa un incremento del 4,6% en relación con el acumulado del año pasado. El ingreso de divisas en el bimestre junio-julio ascendió, entonces, a 5.926 millones de dólares.

Las empresas habían liquidado en junio u$s3.225 millones. Fue el junio más importante de la historia en monto liquidado, pero no alcanzó para cumplir con la promesa que el sector le había hecho al Gobierno de liquidar “al menos u$s4.000 millones”. Los u$s3.225 millones de junio supusieron casi mil millones más que los u$s2.245,7 millones del mismo mes del año pasado.

El mes pasado, el dólar mayorista cerró con una baja de 5,4%, sin embargo, en lo que va del año, la divisa se encareció un 47,1% y fue uno de los activos financieros que más subieron en 2018.

miércoles, 1 de agosto de 2018

Nuevo paso en la consecución de un acuerdo de libre comercio entre la UE y Japón

Permitirá eliminar los aranceles en la carne de cerdo y reducir los de vacuno

El Consejo de la Unión Europea ha adoptado la decisión de firmar el Acuerdo de Asociación Económica con Japón (EPA) dando el visto bueno a la firma así como solicitar el consentimiento del Parlamento Europeo para la celebración del acuerdo. Se espera que la UE y Japón firmen ambos acuerdos en una cumbre el 11 de julio de 2018 en Bruselas.

La EPA es un acuerdo comercial muy ambicioso e integral. Cuando se implemente por completo, se eliminará el 99% de las tarifas aplicadas a las exportaciones de la UE a Japón, que en la actualidad ascienden a aproximadamente mil millones de euros.

El acuerdo creará nuevas oportunidades considerables para las exportaciones agrícolas de la UE, eliminando los aranceles japoneses existentes sobre el 85% de los productos agroalimentarios europeos, entre ellos la carne de cerdo y los productos elaborados.

Además se espera que los aranceles para la carne de vacuno se reduzcan del 38,5 al 9% en un periodo de 15 años.

La EPA es un acuerdo comercial muy ambicioso e integral. Cuando se implemente por completo, se eliminará el 99% de las tarifas aplicadas a las exportaciones de la UE a Japón, que en la actualidad ascienden a aproximadamente mil millones de euros.

El acuerdo creará nuevas oportunidades considerables para las exportaciones agrícolas de la UE, eliminando los aranceles japoneses existentes sobre el 85% de los productos agroalimentarios europeos, entre ellos la carne de cerdo y los productos elaborados.

Además se espera que los aranceles para la carne de vacuno se reduzcan del 38,5 al 9% en un periodo de 15 años.

Francia: D'aucy adquirirá Saint Mamet

Saint Mamet, el líder francés en almíbares de frutas, ha anunciado que el Comité Central de Empresa extraordinario ha votado por "unanimidad" a favor de que D'aucy se convierta en su socio industrial. La cooperativa bretona, junto con el fondo Hivest, van a comprarle Saint Mamet al fondo Florac, que pertenece a la familia Meyer Louis-Dreyfus, que compró Saint Mamet en octubre de 2015 (100 millones de euros de facturación).

Una cuestión particular está todavía por discutir entre Hivest y Florac: el reembolso de una deuda de 7 millones de euros reclamada por el principal accionista, Conserve Italia, que todavía posee un 5% del capital y es subcontratista de Saint Mamet para el envasado y etiquetado de determinados productos.

Saint Mamet se creó en 1953 y tiene sede en Nimes. En dificultades en la última década, controla el suministro a largo plazo con los mismos agricultores. Explota 600 hectáreas de campos, algunos en la inmediata proximidad de la fábrica, y cuenta con más de 100 productores miembros de la cooperativa Conserve Gard, quienes son los proveedores exclusivos gracias a un contrato de suministro de veinte años. Este contrato prevé en particular una conversión progresiva de los campos a la agricultura ecológica.

Las tensiones entre China y EEUU obligan a reajustar mercado mundial de soja

Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos tendrán como consecuencia un reajuste en el mercado mundial de la soja ante el peso de ambas potencias, la primera como principal importadora y la segunda como exportadora, según los analistas.

China representa actualmente dos tercios de las importaciones mundiales de soja, mientras que EEUU le vende el 60 % de sus exportaciones y es uno de los principales proveedores globales junto a Brasil y, en menor medida, Argentina, afectada este año por la sequía.

El “nerviosismo” está cundiendo en ese mercado, que en los últimos años ha crecido con rapidez y de pronto ha visto “romperse su estabilidad” por los recientes movimientos de los dos gigantes, que difícilmente pueden ser sustituidos tanto en la oferta como en la demanda, dijo a Efe el economista de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Peter Thoenes.

Washington anunció en junio pasado aranceles del 25 % a una serie de productos importados de China, a lo que Pekín respondió con sanciones similares que han afectado a la industria agrícola estadounidense, en particular a la de la soja.

Los efectos de esas medidas ya se están sintiendo, con la caída de los contratos de futuro para el maíz, la soja y el trigo entre un 10 y un 15 % desde junio, según el Sistema de Información sobre el Mercado Agrícola (AMIS), plataforma creada a petición del G20.

Para mantener su competitividad, los precios de exportación de la soja de EEUU han bajado un 20 % en dos meses, en tanto los de Brasil continúan estables.

Sin embargo, el país sudamericano “no tiene capacidad para ser el único exportador a China”, apuntó el especialista de Rabobank Michael Magdovitz.

El mayor impacto se verá, a juicio de los expertos, a partir de octubre: será entonces cuando los suministros procedentes de Sudamérica se acaben y China deba volver a abastecerse de la nueva cosecha recogida en Estados Unidos, solo que encarecida por los aranceles.

“China no tiene alternativa, tendrá que depender de ese mercado, quizás en menor cantidad. Habrá cambios pequeños en uno o dos años, que serán mayores a medida que los productores se adapten a este patrón comercial potencialmente nuevo”, subrayó Thoenes, que no descartó “reacciones en cadena” en el sector alimentario.

En junio, los precios internacionales de los alimentos básicos bajaron el 1,3 % mensual, el primer descenso en lo que va de año ante las mayores tensiones comerciales entre países, según la FAO.

Para el economista de esa agencia, los mercados comenzarán a responder si las condiciones se mantienen, lo que puede modificar las inversiones e importaciones de China, capaz de recurrir a otro tipo de proteína para sus animales o reducir las raciones de pienso.

Brasil, cuya venta de soja a China ya alcanzó niveles históricos en abril y mayo, podría beneficiarse de la mayor demanda china, aunque también necesita alimentar su mercado doméstico y la exportación de carne, según Thoenes.

Las ventas de EEUU pueden tomar otros derroteros, como sucede ya de hecho con la Unión Europea, que está comprando más de ese país debido al abaratamiento de sus precios, que han llegado a niveles de 2016, remarcó Magdovitz.

El experto destacó la influencia del precio al margen del reciente acuerdo al que llegaron el presidente estadounidense, Donald Trump, y el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, por el que la Unión Europea promete comprar más soja estadounidense y EEUU renuncia a imponer aranceles inmediatos a los automóviles europeos.

Sobre el plan de Trump de compensar con 12.000 millones de dólares a los agricultores estadounidenses perjudicados por los aranceles, el analista de Rabobank consideró que su impacto será “muy limitado”, y su coste “bajo en comparación con las pérdidas que puede sufrir EEUU en términos de propiedad intelectual y tecnología”.

Thoenes precisó que “algunos alimentos básicos ya han sido víctimas de un guerra comercial que no comenzó en la agricultura, sino por los desequilibrios comerciales y los derechos de propiedad intelectual”.

“Veremos si la soja o el maíz siguen siendo utilizados como instrumentos de presión, o entran en juego otros sectores como el turismo o servicios”, añadió.

Exportadores perderán más de U$S 60 millones si eliminan reintegros

El Estado Nacional tiene que suprimir gastos y la tijera está golpeando de nuevo la puerta de las economías regionales. Sin prisa pero sin pausa, desde Nación ya se lanzó el rumor de que eliminarán los reintegros a las exportaciones, lo que haría que en su conjunto las empresas exportadoras mendocinas dejen de percibir por parte del Estado más de 60 millones de dólares en concepto de reembolso de impuestos que se “exportan”.

Desde la Nación sostienen que tras la devaluación y con el nuevo tipo de cambio, que todos coinciden tanto sector privado como público es mucho más competitivo, las mejoras a los exportadores están dadas y por esa razón las empresas podrían prescindir del beneficio.

Sin embargo, la cuestión no sería tan lineal, ya que tras la devaluación la inflación se aceleró, los precios se están reacomodando rápidamente y los exportadores consideran que, tal como ocurrió en otras oportunidades, la competitividad generada por el tipo de cambio es sólo una ventana en las oportunidades de venta y que rápidamente se perderá.

Cómo funciona el sistema: a grandes rasgos una vez que el exportador liquida las divisas y se hace el cierre del permiso de embarque, en 25 días, la Nación le reintegra al exportador un crédito, que de acuerdo al producto ronda entre el 4% al 6% de la operación, que se deposita en el banco en el que realizó la operación.

En 2017 Mendoza exportó unos 1.350 millones de dólares FOB a 132 destinos.El principal producto que tracciona los envíos al exterior de nuestra provincia es el vino, seguido del ajo, las frutas secas o procesadas, jugos de frutas y hortalizas y el aceite de oliva. Estos productos que concentran más del 70% de las exportaciones, obtienen reintegros que de acuerdo a las características del producto van en el orden del 4% al 6% sobre el valor FOB.

Desde el gobierno provincial se mostraron preocupados por la posible medida. Es que administración de Cornejo, espera que en este segundo semestre las exportaciones y el turismo se recuperen y con ello que la provincia crezca, “por encima del 0,5% esperado para la Nación”, un plan, no menos que ambicioso, si se recortan los beneficios que reciben los industriales.

Mario Lázaro directivo en Pro Mendoza, lo explicó sintéticamente: “por ahora no tenemos confirmación, pero este tipo de medidas van en contra de todo lo que está haciendo la provincia para promover sus productos en el exterior. En reintegros el año pasado en promedio las exportadores de la provincia recibieron unos 60 millones de dólares.

Exportadores en alerta

La noticia cayó como un baldazo de agua fría entre quienes pensaban que en este segundo semestre se iban a poder recuperar mercados. De hecho, el sector vitivinícola, el motor de los envíos al exterior de la provincia, le pidió en marzo durante la Fiesta de la Vendimia, al ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, que aumentará tres puntos los reintegros para mejorar el esquema de competitividad.

“La reducción o eliminación de los reintegros afectaría directamente los márgenes y la rentabilidad de nuestras empresas, sobre todo en la capacidad de invertir en promoción y publicidad. Hoy esa inversión no supera el 6%. Los reintegros al vino están en ese número”, explicaFrancisco Do Pico, directivo de Bodegas de Argentina y de la Unión Vitivinícola Argentina.

Si bien, Do Pico, consideró que por ahora el gobierno nacional sólo ha dicho que es una medida bajo análisis, agregó: “creemos que no sería una buena medida. Es importante hoy sostener la producción, especialmente en las economías regionales. En lo que respecta propiamente a nuestro sector, nuestros márgenes son muy finos, 4% en promedio. Cualquier cambio es muy sensible para el negocio”.

Guillermo San Martin, gerente la Asociación de Exportadores de Ajo de Mendoza, sostuvo que “si bien mejoró el tipo de cambio, las distorsiones siguen estando presentes, porque no se mejoró la presión impositiva ni bajaron los costos laborales y de logística. Entonces, esta decisión sólo agravaría el escenario que atraviesa el sector”.

Caber recordar que el ajo, el segundo producto más exportado de Mendoza, viene de dos temporadas con bajos precios, y además con fuerte competencia China en Brasil, prácticamente el único mercado de destino del producto.

“Tratando de no ser agoreros, tal vez sea una medida de las tantas que están en estudio para disminuir el déficit fiscal. Si eso es así, pues la recomendación sería para que las autoridades pertinentes abandonen ese curso y busquen otros caminos, como debe ser la reducción del mal gasto público, en lugar de generar zozobra en los exportadores de nuestra región”, señaló, Mario Bustos Carra, gerente de Cámara de Exportadores de Cuyo.

Para Bustos Carra este tipo de políticas contradice las afirmaciones del Gobierno Nacional. “Hay que fomentar nuestras ventas al exterior, pues es imperativo el ingreso de divisas provenientes de dichas transacciones”, indicó.

“Aguardamos los acontecimientos con la esperanza de que se adopten otro tipo de medidas que no vayan en detrimento de nuestra economía y esperamos los argumentos que los gobiernos provinciales hagan valer ante la Nación“, sentenció el dirigente.

Sólo el 15% de los envíos al exterior crece con un dólar alto

En lo que va del año, el dólar subió 50% respecto al peso. Si bien la devaluación es un estímulo para aumentar las exportaciones, un informe privado destaca que para el 85% de las ventas externas el valor del dólar no es un factor determinante.

Un informe de Radar Consultores sostiene que si bien el actual nivel de tipo de cambio “es mucho más ventajoso para los sectores transables, una condición necesaria para que haya un salto importante en la actividad exportadora es que su nivel sea percibido como sostenible y estable”.

Aquí el problema es que “el contexto inflacionario hace prever que la competitividad lograda en estos meses se irá erosionando gradualmente por el aumento de la inflación”.

Según el economista Martín Alfie, “desarrollar un nuevo negocio de exportación es un proceso complejo que lleva años y puede implicar elevados costos iniciales. Por lo tanto, el salto del tipo de cambio es más que nada una ventana de oportunidad para los sectores que ya están exportando”.

No todos los sectores responden de la misma manera al salto del tipo de cambio. Hay distintas “sensibilidades” dependiendo del tipo de producto y mercado.

Radar postula que las actividades asociados a productos primarios (agro, combustibles y energía y minería), que en 2017 representaron el 54,8% de las exportaciones, tienen “sensibilidad baja” y que su evolución está más vinculada a cuestiones climáticas y a inversiones de largo plazo.

Con “sensibilidad media” aparecen las economías regionales, la cadena frutihortícola, los productos cárnicos y lácteos, las exportaciones industriales a Brasil, los productos marítimos, el cuero y algunas manufacturas industriales como la petroquímica y la química Inorgánica.

Representan el 30,8% del total de lo exportado y están condicionados a lo que ocurra con la economía brasileña, hoy en medio de una desaceleración, y a la capacidad productiva.

Los de “sensibilidad alta” son aquellos que pueden aumentar su producción sin grandes inversiones, tienen desarrollado del canal comercial y cuentan con varios mercados abiertos. En 2017 representaron el 14,4% de las exportaciones totales.

BASF tomalas riendas en semillas

Desde hoy BASF es formalmente la dueña de los negocios y activos de semillas que hasta ayer estaban en manos de Bayer. El acuerdo que había sido anunciado el pasado 26 de abril se concretó tras un desembolso de u$s2.100 millones. La información fue confirmada por fuentes de ambas empresas. La misma abarca el negocio de semillas de hortalizas, tratamiento de simientes, plataforma de I+D para trigo híbrido y plataforma para la agricultura digital.

La compra del negocio de Bayer forma parte del compromiso de la compañía alemana para adquirir Monsanto que también está en proceso de traspaso del personal.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)